Mythen der Migrationsdebatte 1

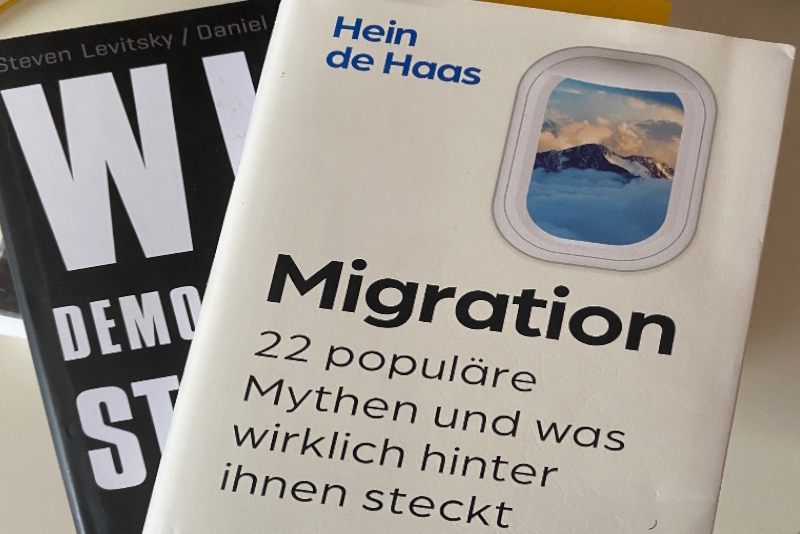

Diese Mythen zu benennen und aufzuklären ist Anliegen und Verdienst des wichtigen Buches des niederländischen Migrationsforschers Hein de Haas, welches 2023 auf englisch unter dem Titel „How Migration Really Works. The Facts about the Most Divisive Issue in Politics“ erschienen ist (New York: Basic Books).

Fast gleichzeitig war es auch auf Deutsch unter dem Titel „Migration. 22 populäre Mythen und was wirklich hinter ihnen steckt“ (Frankfurt am Main, S. Fischer Verlag, 2023; 512 Seiten, 28 Euro) zu lesen. De Haas setzt sich in 22 Kapiteln mit den wichtigsten, weil verbreitetsten und wirkmächtigsten Mythen im aktuellen Migrationsdiskurs auseinander, die diese Debatte bei uns, aber praktisch auch in allen anderen Ländern Europas vergiften, obwohl sie mit der wesentlich komplizierteren Realität von Migration oftmals wenig bis gar nichts zu tun haben.

„Geradegerueckt“ möchte die von de Haas thematisierten und widerlegte Mythen in Folge vollständig vorstellen, um dazu beizutragen, dass die Debatte über Zuwanderung künftig stärker auf der Basis von Fakten und weniger von interessegeleiteten bzw. geschürten Emotionen geführt werden kann und wird.

De Haas lässt seine Untersuchung beginnen mit: „Mythos 1: Die Migration bricht alle Rekorde“ (S. 29-46). Danach vermitteln Fernsehen, Zeitungen, Internet und Politik das Bild, dass die Migration derzeit beispiellose Dimensionen annehme und um sich greife. Über Internet und Social Media würden die Bilder von unserem Wohlstand noch die letzten Elendsquartiere im globalen Süden erreichen, hinzu kämen Armut, Instabilität, Korruption und Gewalt in diesen Ländern – all dies erzeuge immer größeren Migrationsdruck. Und internationale Organisationen wie die für Migration (IOM) und der Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) legten Jahr für Jahr Rekordzahlen vor: 2022 sei die Zahl der Flüchtlinge über 100 Mio. gestiegen etc. Fazit all dieser Krisennarrative, die Migration sei außer Kontrolle geraten (S. 31).

Globale Migration stabil bei drei Prozent

Dem widersprechen nach de Haas weitgehend die Fakten: „Die internationale Migration ist weder ungewöhnlich hoch noch nimmt sie zu.“ De Haas weist nach, dass die Migration seit 1960 exakt mit der Höhe der Weltbevölkerung gestiegen ist und seitdem stabil bei rund drei Prozent liegt (S. 31). Um 1900, auf dem Höhepunkt von Industrialisierung, Kolonialismus und Imperialismus, lag die Migration deutlich höher, allein von 1846 -1924 verließen 48 Mio. Europäer ihren Kontinent – 12% der Bevölkerung. Dagegen lebten 2007 von den bevölkerungsreichsten Ländern der Erde nur 5,8 Mio. gebürtige Chinesen und 9,5 Mio. Inder im Ausland – Anteile von 0,4 und 0,7 Prozent (S. 33).

Geändert haben sich die Wanderungsmuster: Wanderten früher viele aus Europa aus, ist Europa heute zum Zielgebiet geworden. Bis zum Zweiten Weltkrieg entflohen Millionen Europäer der Armut, der Diktatur und den entsprechenden Formen von Gewalt, danach kehrte sich die Richtung um und die zunehmend boomenden Gesellschaften nahmen „Gastarbeiter“ auf oder Angehörige ihrer früheren Kolonien – z.B. Nordafrikaner nach Frankreich, vom indischen Subkontinent nach UK etc. Seit einigen Jahrzehnten kommen Migranten aus den asiatischen Ländern zu uns und ziehen überwiegend in die Städte. Da sich Migranten dort konzentrieren, wo bereits Angehörige ihrer Communities leben, entsteht der Eindruck, die Migration nehme stark zu (S. 38).

Dabei findet die meiste Migration im Süden statt: Innerhalb der sich dort entwickelnden Länder wandern viele Menschen aus den ländlichen Gegenden in die Städte. Was wir in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erlebt haben, spielt sich derzeit im Weltmaßstab ab, weshalb Metropolen wie Delhi, Kairo, Lagos oder Rio so gigantisch wachsen. Eine Faustregel dabei lautet: „Je größer ein Land, umso größer der Anteil der Migranten, die im Land bleiben“ (S. 40). So beträgt z. B. die Binnenwanderung in China ca. 270 Mio. Wanderarbeiter*innen gegenüber 5,8 Mio. in China geborenen Auslandschinesen.

Die große Wanderung betrifft die Städte des Südens

Dem zu Folge hat die reale Wanderung wenig mit den Ängsten, die bei uns kursieren, zu tun: Es gibt keine Völkerwanderung von Süd nach Nord, sondern im Süden vom Land in die Städte: „Die meisten Menschen bleiben in ihrer Heimat“ (S. 42), denn Migration erfordert Ressourcen, über die die meisten – gerade die Armen – nicht verfügen. Langfristig dürfte sich die globale Migration abschwächen: Wie in den reichen Ländern des Westens steht am Ende der Industrialisierung überall eine höhere Sesshaftigkeit und eine geringere Mobilität. Der Gedanke, dass moderner Transport und Kommunikation die Migration ankurbeln, „basiert auf falschen Annahmen über die Ursachen der Migration. Der Zusammenhang zwischen Technisierung und Migration ist keineswegs eindeutig“ (S. 44). Technisierung führe keineswegs zu mehr Migration, denn Outsourcing bringe die Produktionsstätten zu den billigen Arbeitskräften – etwa wenn Callcenter indische und Ingenieurbüros indonesische IT-Kräfte für sich arbeiten lassen. Die Billigkräfte des Südens müssen dazu nicht mehr in den Westen wandern. Mit zunehmender Digitalisierung dürfte sich dieser Trend verstärken. Dass immer noch billige Kräfte gebraucht werden, liegt an den Dienstleistungsbranchen wie Gastronomie, Pflege und Gesundheit, aber auch Bau und Transport. Hier wird weiter Zuwanderung gebraucht, denn viele dieser Jobs wollen unsere Wohlstandsbürger*innen nicht mehr übernehmen. Und komischerweise sorgt die Politik dafür, dass genau diese Bedarfe gedeckt werden – auch in rechtspopulistisch regierten Ländern wie Italien (z.B. auf Obstplantagen im Süden).

Fazit von De Haas: „Der Zusammenhang zwischen Technisierung und Migration ist also alles andere als eindeutig. Auf der einen Seite fördern Transport- und Informationstechnik die Mobilität und regen Menschen an, neue Horizonte zu erkunden. Auf der anderen Seite ermöglichen sie auch eine „Mobilität ohne Migration“, etwa durch das Pendeln zur Arbeit, Tourismus und Geschäftsreisen. Die Migration hat heute weder Höchstwerte erreicht noch steigt sie weiter an, und in Zukunft könnte sie sich im Zusammenhang einer weltweiten Verringerung der räumlichen Mobilität (hierzu s.o.,S.G.) sogar noch weiter abschwächen“ (S. 47).