Ungleiche Vermögenverteilung: Nährboden für Rechtspopulisten?!

Von Dr. Herbert Jakoby (1)

Für die Erklärung des Auflebens rechtspopulistischer Parteien und Bewegungen in Deutschland und anderen Ländern existieren zwei Argumentationslinien: eine sozio-kulturelle und eine sozio-ökonomische. Diese beiden Erklärungen schließen sich nicht gegenseitig aus.

Das sozio-ökonomische Argument, das in diesem Beitrag im Vordergrund steht und auf soziale Abstiegsängste durch erlittene oder befürchtete Einkommens- und Arbeitsplatzverluste und vielfach auch auf die Folgen finanzpolitischer Austeritätspolitik abstellt, bedarf aber einer tiefer gehenden Analyse. Wählerstrukturanalysen haben gezeigt, dass die AfD zwar häufiger von Menschen mit niedrigen Einkommen und wirtschaftlichen Zukunftsängsten gewählt wird, (2) aber bei sozio-kulturellen Einstellungsmerkmalen ihrer Wählerschaft sind die Unterschiede zu anderen Parteien weit größer. Auch die Partei- und Wahlprogramme der AfD sind immer noch stark vom marktliberalen Denken der Wirtschaftsprofessoren geprägt, die sie 2013 gründeten. Forderungen zum Beispiel nach ersatzloser Streichung der Erbschafts-, Grund- und Grunderwerbsteuer und des Solidaritätszuschlags begünstigen nicht gerade eine finanzschwache Wählerschaft, weshalb der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, diese politische Programmatik als AfD-Paradox bezeichnet hat. (3)

Rechtspopulisten sind oftmals in früheren Industrieregionen am stärksten

Aus verschiedenen ökonomischen und politikwissenschaftlichen Analysen ist bekannt, dass rechtspopulistische Parteien überdurchschnittlich hohe Zustimmung in Regionen erhalten, die besonders stark von industriellen Arbeitsplatzverlusten und hoher Abwanderung betroffen sind. Dies erklärt nicht nur die hohen Wahlergebnisse für die AfD in vielen ostdeutschen Regionen, sondern auch in den industriellen Krisenregionen Westdeutschlands wie dem Saarland, der Westpfalz, dem nördlichen Ruhrgebiet und Oberfranken. In Frankreich erzielt der „Rassemblement National“ von Marine le Pen seine besten Ergebnisse in ländlichen Gebieten und den einstigen Industrieregionen des Nordens. (4) In Großbritannien konnte gezeigt werden, wie Sparmaßnahmen der von den Konservativen geführten Regierung ab 2010 unmittelbar zu einem Anstieg der Zustimmungswerte für die rechtspopulistische UKIP und schließlich zu einer Mehrheit für den EU-Austritt im Brexit-Referendum 2016 führten. (5)

Wie eine austeritätspolitische Ausrichtung der Geld- und Finanzpolitik den Aufstieg sowohl rechts-, als auch linkspopulistischer Parteien begünstigt hat, ist auch vielfach am Beispiel Griechenlands, Italiens und Spaniens nach der Euro-Krise gezeigt worden. Gerade in Deutschland sollten auch die Folgen der Brüning‘schen Austeritätspolitik in den frühen 1930er Jahren jedem finanzpolitischen Praktiker, der glaubt, Wachstumsschwäche mit Haushaltskürzungen beantworten zu wollen, zu denken geben. (6)

Um aber zu verstehen, wie finanzpolitische Austerität die Lebenslagen von Menschen mit niedrigen Einkommen und geringen Vermögen konkret beeinflussen und sich in deren Wahlverhalten niederschlagen kann, muss man etwas tiefer in die Wirkungszusammenhänge eindringen. Auch wenn einige Untersuchungen einen starken statistischen Zusammenhang zwischen finanzpolitischen Sparmaßnahmen und Wahlergebnissen rechtspopulistischer Parteien feststellten, so wirken sich Einkommenseinbußen bei den betroffenen Haushalten nur selten unmittelbar auf das Wahlverhalten aus. Vielfach lösen sie zunächst nur pessimistische Zukunftserwartungen aus, die sich erst ab einem gewissen Niveau oder in Kombination mit anderen Faktoren im Wahlverhalten niederschlagen. Hierbei kommt der Vermögensverteilung und deren steuer- und sozialpolitischer Behandlung eine Bedeutung zu, die oft übersehen wird.

Niedrigere Einkommen werden eher akzeptiert, wenn alle weniger verdienen

In ökonomischen Verteilungsanalysen steht meistens die Einkommensungleichheit im Vordergrund. Einkommen ist eine Stromgröße und misst den Zufluss finanzieller Mittel innerhalb eines definierten Zeitraumes. Vermögen ist dagegen eine Bestandsgröße, die das Eigentum an finanziellen und realen Werten zu einem bestimmten Zeitpunkt wiedergibt. Die Höhe der regelmäßig wiederkehrenden Einkommenszuflüsse entscheidet darüber, welche Konsumausgaben sich ein Haushalt regelmäßig leisten kann, das Vermögen ist hingegen für das persönliche Sicherheitsempfinden von Bedeutung. Für die Einschätzung der persönlichen Lage spielen sowohl die absolute als auch die relative Höhe von Einkommen und Vermögen, zum Beispiel bezogen auf einen Durchschnittswert oder eine Vergleichsgruppe, und zusätzlich die Veränderung im zeitlichen Verlauf eine Rolle. Einkommensverluste werden eher hingenommen, wenn alle Einkommen stagnieren oder sinken und sich die eigene Einkommensposition damit zumindest nicht verschlechtert. Ein niedriges Einkommen oder Vermögen wird leichter akzeptiert, wenn die Wirtschaft wächst und die Aussicht besteht, daran zu partizipieren. Wenn aber die BezieherIn eines ohnehin schon niedrigen Einkommens bei allgemeinem Wachstum in der Einkommenshierarchie weiter zurückfällt, tritt Unzufriedenheit ein. Wenn dann auch noch die Einkommenserwartungen für die Zukunft trüb sind, wird diese weiter verstärkt.

Einkommen in Deutschland heute ungleicher verteilt als vor 2000

Die Entwicklung der Einkommen in Deutschland ist relativ gut untersucht und dokumentiert, über die zurückliegenden 40 Jahre kann man sehr unterschiedliche Phasen unterscheiden. Bis 2005 wiesen die realen Durchschnittseinkommen beachtliche Steigerungsraten auf. Bedingt durch die hohe Arbeitslosigkeit und die daraus folgende Schwächung der Gewerkschaften, sozialpolitische Sparmaßnahmen, vor allem Hartz-IV, und das Entstehen eines Niedriglohnsektors gingen die realen Durchschnittseinkommen anschließend zurück. Erst ab circa 2012 stiegen sie wieder bis zur Pandemie und der aktuellen Wirtschaftskrise an, die durch den Krieg in der Ukraine und die gestiegenen Energiepreise ausgelösten wurden. (7) Die Einkommensverteilung wurde zwischen 1995 und 2013 kontinuierlich ungleicher, weil hohe Einkommen deutlich stärker wuchsen als die niedrigen. Der Gini-Koeffizient der Nettoeinkommensverteilung als gebräuchliches Ungleichheitsmaß stieg in diesem Zeitraum von 0,29 auf 0,38. Bis 2020 ging der Gini-Koeffizient dann wieder leicht auf 0,37 zurück, wozu die Einführung eines Mindestlohns und das Schrumpfen des Niedriglohnsektors beigetragen hatten. (8) Wie sich die Einkommensungleichheit seit der Pandemie entwickelt hat, ist noch nicht abschließend erforscht, weil einige Einkommensdaten erst zeitlich verzögert bereitstehen. Dennoch kann als gesichert gelten, dass die Einkommen heute ungleicher verteilt sind als noch zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Ohne wirksame Umverteilungsmaßnahmen durch eine progressive Einkommensbesteuerung und sozialpolitische Ausgabenprogramme zugunsten der unteren Einkommensgruppen wären die verfügbaren Nettoeinkommen noch viel ungleicher verteilt.

Die Wahrnehmung der eigenen Absicherung und Rücklagen ist prägend

Die Wahrnehmung der eigenen wirtschaftlichen Lage wird sehr stark vom Vorhandensein eines Vermögenspolsters geprägt, mit dem man sich gegen Risiken absichern kann und das einen intertemporalen Ausgleich der persönlichen Konsumwünsche ermöglicht. Hierin liegt die Bedeutung der Vermögensverteilung für die subjektive Zufriedenheit vieler Menschen mit der wirtschaftlichen Entwicklung und – im negativen Falle - ihrer Hinwendung zu rechtspopulistischen Parteien. Das Vermögen ist wesentlich ungleicher verteilt als das Einkommen, auch weil es kaum besteuert und daher nur minimal umverteilt wird. Nach Aussetzung der Vermögensteuer im Jahr 1996 wird das Vermögen nur noch durch die Erbschaftssteuer und teilweise durch die Grundsteuer steuerlich belastet. Daher ist es umso misslicher, dass lange Zeit auch kaum statistische Daten verfügbar waren, mit denen sich die Vermögensverteilung und deren Veränderung im zeitlichen Verlauf messen ließ.

Dies hat sich mit einem neuen von der Europäischen Zentralbank koordinierten „Distributional Wealth Account“ (DWA) geändert. Für Deutschland veröffentlicht die Bundesbank seit kurzem jedes Quartal eine vierteljährliche Berechnung der Gesamtvermögen und der Vermögensanteile verschiedener Gruppen durch Verknüpfung der schon länger bestehenden gesamtwirtschaftlichen Vermögensbilanz mit einer regelmäßigen Vermögensbefragung von Haushalten (PHF-Studie).(9) Sie gibt unter anderem Auskunft über die Anteile der reichsten 10 % aller Haushalte am Gesamtvermögen, der nachfolgenden Dezile und der unter dem Median liegenden 50 %, also der nach Vermögen unteren Hälfte der Haushalte. Sie ermöglicht eine Differenzierung nach verschiedenen Anlagenformen, einen Zeitvergleich seit 2011 und internationale Querschnittsanalysen, da sich alle Länder des Euro-Raumes an dieser von der Europäischen Zentralbank koordinierten Vermögensstatistik unter Verwendung identischer Definitionen und Abgrenzungen beteiligen. Nachteilig ist jedoch die nur grobe Differenzierung bei sehr hohen Vermögen, denn die Vermögen der reichsten 10 % werden – außer sehr begrenzter Daten für die reichsten 5 % - nicht weiter differenziert.

Arbeitnehmer bilden Vermögen als Notreserve, für Anschaffungen und Altersvorsorge

Sieht man von Erbschaften und Schenkungen ab, kann ein Haushalt nur durch Akkumulation von Ersparnissen - als dem nicht für privaten Konsum verwendeten Teil des Nettoeinkommens und ihrer Erträge - Vermögen aufbauen. Das Vermögen steht damit in einem engen Zusammenhang mit der Erwerbsbiografie und dem Lebenszyklus. Als Bestandsgröße dient es in der Regel nicht zur Deckung des täglichen Konsumbedarfs. Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen und ohne größere Erbschaften bilden gewöhnlich Vermögen für die folgenden Zwecke:

- Notreserve für außergewöhnliche Ereignisse. Dazu zählen insbesondere Krankheit, Unfall, Pflegebedürftigkeit, Berufsunfähigkeit, Arbeitslosigkeit, Gebäude- und Hausratsschäden und Haftpflichtrisiken. Ein Teil dieser Risiken wird von den Sozialversicherungen abgedeckt, andere lassen sich durch private Versicherungen absichern. Vielfach sind die Versicherungsleistungen aber in der Höhe gedeckelt und zeitlich befristet oder schließen bestimmte Leistungen aus. Privatversicherungen müssen außerdem aus den laufenden Einkommen finanziert werden und mindern den Spielraum für Konsumausgaben, so dass Haushalte mit niedrigen Einkommen oft auf sie verzichten. Für einige finanzielle Risiken werden gar keine privaten Versicherungen angeboten, zum Beispiel für die finanziellen Lasten einer Scheidung oder die Geburt eines behinderten Kindes, das Eltern zur Aufgabe oder Einschränkung ihrer Erwerbstätigkeit zwingt. Eine finanzielle Notreserve hat damit Versicherungscharakter.

- Grundkapital zur Bildung von Wohnungseigentum und zur Anschaffung langlebiger Gebrauchsgüter wie Fahrzeuge oder Möbel. Eine Wohnimmobilie wird gewöhnlich in einer frühen oder mittleren Lebensphase erworben, damit sie über einen möglichst langen Zeitraum zur Eigennutzung dienen kann und Mietzahlungen erspart. Die Finanzierung kann zwar teilweise über Hypothekendarlehen erfolgen. Dafür wird jedoch in der Regel ein Eigenkapitalanteil vorausgesetzt, der über Ersparnisse gebildet werden muss. Auch die Anschaffung von Fahrzeugen und Möbel oder Hausrenovierungen erfordern eine Vermögensrücklage, wenn man Ratenkäufe vermeiden will.

- Ergänzung und Aufstockung der Altersvorsorge. Da die gesetzliche Rente auf 48 % des Durchschnittseinkommens begrenzt ist, entsteht bei Renteneintritt eine hohe Einkommenslücke. Erträge aus Vermögen, das während der Erwerbsphase aufgebaut wurde, können diese Lücke ganz oder teilweise schließen. Dazu kann auch der Erwerb einer selbstgenutzten Immobilie während der aktiven Lebensphase beitragen, die im Falle einer Ausfinanzierung bei Renteneintritt die Mietkosten erspart. Private Lebens- und Rentenversicherungen, aber auch Aktien, Fondsanteile oder vermietete Immobilien ermöglichen eine Ergänzung der gesetzlichen Rente.

- Vererbung eines Vermögens an die nachfolgende Generation. Mit einer Erbschaft oder vorzeitigen Schenkung kann man den eigenen Kindern oder anderen Begünstigten zu einem frühen Zeitpunkt beim Aufbau eines eigenen Vermögens helfen und sie bei der Finanzierung ihrer Ausbildung oder der Gründung einer Familie unterstützen.

Große Vermögen beruhen meist auf Unternehmenskapital

Für die große Mehrheit der Menschen reichen die Einkommen maximal zum Aufbau von Vermögen für diese sehr lebenspraktischen Zwecke, nicht jedoch für die Bildung größeren Vermögens. Eine völlig andere Bedeutung hat der Aufbau von Vermögen dagegen für die kleine Gruppe von Besitzern hoher Vermögen einschließlich der Erben. Bei ihnen kommen die folgenden Motive hinzu und dominieren vielfach:

- Gründung oder Erwerb eines Unternehmens. Hierzu ist haftendes Gesellschafterkapital erforderlich, das entweder aus eigenen Ersparnissen oder einer Erbschaft aufgebracht werden muss. Dies betrifft jedoch nur die Bevölkerungsminderheit, die sich selbständig machen und unternehmerisch betätigen will.

- Mehrung des Vermögens, um von dessen Erträgen zu leben. Hohe Vermögen ermöglichen es, den Lebensunterhalt ganz oder teilweise von dessen Erträgen zu bestreiten und von Erwerbsarbeit unabhängig zu werden. Vermögen wirft je nach Anlageart mehr oder weniger hohe Erträge ab, die bei hinreichender Höhe für ein auskömmliches oder auch luxuriöses Leben sorgen können.

Je nach Höhe des Vermögens hat dieses demnach sehr unterschiedliche Funktionen für dessen Eigentümerinnen.

In Deutschland gehört der unteren Hälfte nur 2,3 % des Nettovermögens

Die Daten der Bundesbank über die Vermögensverteilung in Deutschland zeigen eine sehr hohe Ungleichheit auf, die weit über die Einkommensungleichheit hinausgeht. Das Gesamtvermögen aller privaten Haushalten in Deutschland belief sich 2023 auf insgesamt 19,6 Billionen Euro. Dem standen Schulden in Höhe von 2,1 Billionen Euro gegenüber, so dass sich ihr Nettovermögen auf 17,5 Billionen Euro belief.

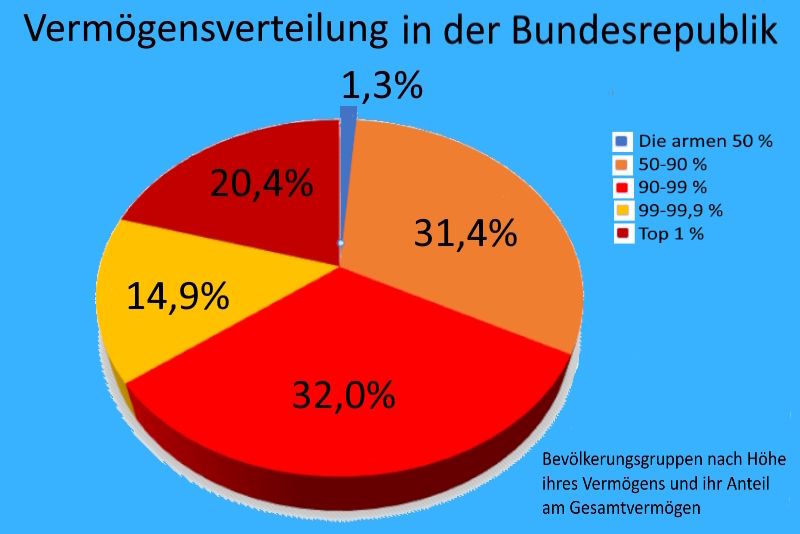

Von dem Bruttovermögen aller privaten Haushalte in Höhe von insgesamt 19,6 Billionen Euro befinden sich 59 % (11,5 Billionen Euro) im Eigentum der reichsten 10 %. Auf die Mittelschichthaushalte, die die nächstfolgenden 10 bis 50 % der Vermögenden umfassen und damit über dem Vermögensmedian aller Haushalte liegen, entfallen 37 % (7,2 Billionen Euro) des Bruttovermögens, während die untere Hälfte der nach Vermögen gestaffelten Haushalte nur 5 % des Bruttovermögens (885 Mrd. Euro) besitzt. Überdurchschnittlich hohe Schulden der nach Vermögen unteren Hälfte der Haushalte (462 Mrd. Euro, das sind 22 % aller Schulden) bewirken, dass ihr Nettovermögen mit 424 Mrd. Euro nur noch halb so hoch ausfällt. Sie besitzen nur 2,3 % des gesamten Nettovermögens aller deutschen Haushalte. Der Anteil der reichsten 10 % am Nettovermögen beträgt 61 %, davon entfallen allein 48 % auf die reichsten 5 %. Die ärmere Hälfte der deutschen Bevölkerung besitzt also nur gut ein Fünfzigstel des Nettovermögens aller deutschen Privathaushalte, die obere Hälfte dagegen fast 98 %.

Tabelle 1: Gesamtvermögen der Haushalte in Mrd. Euro, Q1/2011 und Q4/2023

|

1. Quartal 2011 |

4. Quartal 2023 |

|||||||

|

Alle Haus-halte |

Reichste 10 % |

Mittel-schicht 50-90 % |

Ärmste 50 % |

Alle Haus-halte |

Reichste 10 % |

Mittel-schicht 50-90 % |

Ärmste 50 % |

|

|

Sichteinlagen |

1.634 |

626 |

820 |

193 |

2.769 |

1.056 |

1.374 |

338 |

|

Schuldverschreibungen |

220 |

184 |

35 |

1 |

199 |

180 |

18 |

1 |

|

Aktien |

194 |

158 |

33 |

3 |

527 |

383 |

131 |

13 |

|

Investmentfondsanteile |

386 |

237 |

137 |

12 |

963 |

676 |

264 |

23 |

|

Lebensversicherungsansprüche |

835 |

354 |

394 |

88 |

1.157 |

533 |

509 |

116 |

|

Finanzielles Betriebsvermögen |

801 |

779 |

21 |

1 |

2.243 |

2.137 |

94 |

11 |

|

Nicht-finanzielles Betriebsvermögen |

572 |

490 |

74 |

9 |

893 |

825 |

58 |

10 |

|

Wohnimmobilien |

5.391 |

2.758 |

2.358 |

276 |

10.907 |

5.748 |

4.786 |

373 |

|

Bruttovermögen insgesamt |

10.032 |

5.585 |

3.866 |

581 |

19.658 |

11.538 |

7.235 |

885 |

|

Schulden insgesamt |

-1.504 |

-478 |

-638 |

-388 |

-2.130 |

-823 |

-844 |

-462 |

|

Hypothekendarlehen |

-1.041 |

-313 |

-495 |

-233 |

-1.656 |

-686 |

-695 |

-275 |

|

Sonstige Schulden |

-464 |

-165 |

-143 |

-155 |

-474 |

-138 |

-150 |

-187 |

|

Nettovermögen insgesamt |

8.528 |

5.107 |

3.228 |

194 |

17.528 |

10.714 |

6.390 |

424 |

Quelle: Deutsche Bundesbank (2024): Distributional Wealth Accounts (DWA) for households in Germany.

https://www.bundesbank.de/de/statistiken/gesamtwirtschaftliche-rechenwerke/vermoegensbilanzen#tar-2

Tabelle 2: Anteile der Haushaltsgruppen am Gesamtvermögen in %, Q1/2011 und Q4/2023

|

1. Quartal 2011 |

4. Quartal 2023 |

|||||||

|

Alle Haus-halte |

Reichste 10 % |

Mittel-schicht 50-90 % |

Ärmste 50 % |

Alle Haus-halte |

Reichste 10 % |

Mittel-schicht 50-90 % |

Ärmste 50 % |

|

|

Sichteinlagen |

100 |

38 |

50 |

12 |

100 |

38 |

50 |

12 |

|

Schuldverschreibungen |

100 |

84 |

16 |

0 |

100 |

90 |

9 |

1 |

|

Aktien |

100 |

81 |

17 |

2 |

100 |

73 |

25 |

2 |

|

Investmentfondsanteile |

100 |

61 |

35 |

3 |

100 |

70 |

27 |

2 |

|

Lebensversicherungsansprüche |

100 |

42 |

47 |

11 |

100 |

46 |

44 |

10 |

|

Finanzielles Betriebsvermögen |

100 |

97 |

3 |

0 |

100 |

95 |

4 |

0 |

|

Nicht-finanzielles Betriebsvermögen |

100 |

86 |

13 |

2 |

100 |

92 |

7 |

1 |

|

Wohnimmobilien |

100 |

51 |

44 |

5 |

100 |

53 |

44 |

3 |

|

Bruttovermögen insgesamt |

100 |

56 |

39 |

6 |

100 |

59 |

37 |

5 |

|

Schulden insgesamt |

100 |

32 |

42 |

26 |

100 |

39 |

40 |

22 |

|

Hypothekendarlehen |

100 |

30 |

48 |

22 |

100 |

41 |

42 |

17 |

|

Sonstige Schulden |

100 |

35 |

31 |

33 |

100 |

29 |

32 |

39 |

|

Nettovermögen insgesamt |

100 |

60 |

38 |

2 |

100 |

61 |

36 |

2 |

Quelle: Deutsche Bundesbank (2024): Distributional Wealth Accounts (DWA) for households in Germany.

https://www.bundesbank.de/de/statistiken/gesamtwirtschaftliche-rechenwerke/vermoegensbilanzen#tar-2

Seit 2011 hat sich das Vermögen der deutschen Haushalte nominal in etwa verdoppelt, preisbereinigt ist das Bruttovermögen in diesem Zeitraum um 51 % und das Nettovermögen um 58,5 % gestiegen.(10) Das Vermögen der privaten Haushalte ist in den vergangenen Jahren damit deutlich stärker gewachsen als das Bruttoinlandsprodukt. Betrug das Nettovermögen 2011 noch das 3,2-fache des Bruttoinlandsprodukts, so hatte sich dieses Verhältnis bis 2023 auf das 4,3-fache erhöht. Hauptursache hierfür waren hohe Wertsteigerungen von Immobilien, Aktien und Betriebsvermögen.

Die Vermögensungleichheit hat sich in den vergangenen Jahren leicht vergrößert. Der Anteil der 10 % reichsten Haushalte am Nettovermögen erhöhte sich von 60,0 % im Jahr 2011 auf 61,1 % im Jahr 2023, der Anteil der reichsten 5 % stieg von 46,5 % auf 48,3 %. Dies ging vor allem zu Lasten der Mittelschicht, deren Anteil von 37,8 % auf 36,5 % zurückging. Der Anteil der ärmsten 50 % blieb mit 2,3 bzw. 2,4 % fast unverändert auf äußerst niedrigem Niveau.

Mittelschicht sichert Lebensstandard mit Immobilienbesitz ab

Das Haushaltsvermögen setzt sich aus einer Bandbreite verschiedener Anlageformen zusammen, die sich nach Sicherheit, Rendite und Liquidität stark unterscheiden. Reiche, arme und Mittelschichthaushalte weisen dabei eine sehr unterschiedliche Vermögensstruktur auf. Allein 10,9 Billionen Euro, das ist mehr als die Hälfte des Gesamtvermögens der privaten Haushalte, besteht aus (selbstgenutzten oder vermieteten) Wohnimmobilien. Auch wenn sich davon wiederum mehr als die Hälfte im Eigentum der reichsten 10 % befindet, so ist dies dennoch die typische Vermögensanlage der Mittelschicht. Haushalte mit gehobenem Einkommen investieren einen Großteil ihres Vermögens in eine selbstgenutzte Immobilie und sichern dadurch ihren Lebensstandard im Alter ab. Die ärmsten 50 % der Haushalte besitzen dagegen nur 3,5 % des privaten Wohneigentums.

Reiche und Superreiche besitzen vor allem Betriebsvermögen

Die typische Anlageform reicher Haushalte ist dagegen Betriebsvermögen. Der gesamte Unternehmensbesitz der privaten Haushalte ist rd. 4,6 Billionen Euro wert. 3,1 Billionen Euro entfallen davon auf direkt gehaltenes finanzielles und nicht-finanzielles Betriebsvermögen, das sind Gesellschafteranteile an Kapitalgesellschaften und sachliche Vermögenswerte von Einzel- und Personengesellschaften in unmittelbarem Besitz privater Haushalte. Der Rest besteht aus Aktien und Investmentfondsanteilen. 87 % des gesamten Betriebsvermögens befindet sich im Eigentum der 10 % reichsten Haushalte. 2011 lag ihr Anteil noch bei 85 %. Die ärmste Hälfte der Bevölkerung besitzt dagegen nur etwas mehr als 1 % des Unternehmensvermögens. Betriebsvermögen ist damit extrem ungleich verteilt.

Ärmere Haushalte halten Vermögen in wenig renditeträchtigen Anlageformen

Die untere Hälfte der privaten Haushalte hat ihr bescheidenes Vermögen dagegen überproportional in sicheren, aber wenig ertragreiche Giro-, Spar-, Tages- und Festgeldkonten und in Lebensversicherungen angelegt, mit gravierenden Folgen für die Erträge, denn während der langanhaltenden Niedrigzinsphase wurden hierauf kaum noch Zinsen gezahlt. Nach einer Untersuchung der Bundesbank erzielten die ärmsten 50 % der Haushalte seit 2009 hierdurch eine reale Rendite auf ihr Vermögen von nahe null.(11) Zuletzt stiegen die Zinsen auf Bankeinlagen zwar wieder an, blieben aber deutlich unter der erhöhten Inflationsrate, so dass die reale Verzinsung weiter absank.

Die Mittelschicht- und die reichen Haushalte waren hiervon deutlich weniger betroffen, da sie einen geringeren Anteil ihres Vermögens in Sichteinlagen und Lebensversicherungen hielten und vom sehr starken Anstieg der Immobilienpreise und im Falle der reichsten Haushalte zusätzlich vom Boom der Aktienkurse und Wertsteigerungen des sonstigen Betriebsvermögens profitierten. Ihre reale Vermögensrendite lag nach der Analyse der Bundesbank seit 2009 durchschnittlich bei über 5 %. Nur die obere Vermögenshälfte konnte damit von Wertsteigerungen des Vermögensportfolios profitieren, während die untere Hälfte ihr Vermögen lediglich durch den Einsatz von Ersparnissen mehren konnte.

Nicht zum privaten Vermögen zählen Ansprüche an die gesetzliche Rentenversicherung. Diese sind nicht kapitalisierbar und lassen sich nicht gegen Aktien eintauschen oder als Eigenkapital für den Erwerb einer Immobilie oder zur Gründung eines Unternehmens verwenden. Außerdem unterliegen sie politischen Entscheidungen. Gleichwohl haben sie Einfluss auf die Abwägungen der Haushalte, ob sie aus ihren Einkommen einen höheren Anteil als Ersparnisse zurücklegen sollen. Wegen der genannten Einschränkungen lässt sich die sehr ungleiche Vermögensverteilung damit jedoch nicht beschönigen. Bei internationalen Vergleichen wird auch die niedrige Wohneigentumsquote in Deutschland als Einwand gegen eine besonders hohe Ungleichheit angeführt. Auch dies ändert aber nichts an den faktischen Verhältnissen. Unberücksichtigt sind hier ferner langlebige Verbrauchsgüter wie Hausrat und private Kraftfahrzeuge, deren Gesamtwert auf ca. 1,2 Billionen Euro geschätzt wird, was aber ebenso wenig an diesem Bild ändern würde.

Der Durchschnittshaushalt hat 420 000 Euro Vermögen – ärmere Haushalte nur durchschnittlich 20 000 Euro

Ein deutscher Durchschnittshaushalt besitzt ein Bruttovermögen von 471.000 Euro. Davon entfallen 262.000 Euro auf Immobilien, 66.000 Euro auf Sichteinlagen, 28.000 Euro auf Lebensversicherungsansprüche, 75.000 Euro auf direktes Betriebsvermögen und weitere 36.000 Euro auf Aktien und Fondsanteile. Dem stehen Schulden von durchschnittlich 51.000 Euro gegenüber, davon 40.000 Euro Hypothekendarlehen. Diese senken das Nettovermögen auf durchschnittlich 420.000 Euro pro Haushalt.

Das Medianvermögen liegt dagegen nur bei 110.000 Euro. Die Hälfte aller deutschen Haushalte besitzt demnach ein Nettovermögen von weniger als 110.000 Euro. Der Unterschied zu dem fast viermal so hohen Mittelwert erklärt sich durch extrem hohe Vermögen einiger weniger reicher Haushalte. Im Durchschnitt besitzt ein Haushalt in der unteren Vermögenshälfte ein Bruttovermögen von 42.000 Euro, davon 18.000 Euro Immobilienvermögen, 16.000 Euro Sichteinlagen und 6.000 Euro Lebensversicherungsansprüche. Nach Abzug der Schulden von 22.000 Euro verbleibt ein Nettovermögen der ärmeren Bevölkerungshälfte von nur durchschnittlich 20.000 Euro pro Haushalt und maximal 110.000 Euro.

In Ostdeutschland kommt hinzu, dass die Menschen bis zum Fall der Mauer kaum eigenes Vermögen aufbauen konnten und bis heute ein deutlich unterdurchschnittliches Vermögen besitzen. Da Vermögen ohne Erbschaft nur über eine lange Erwerbsphase mit hinreichend hohen Einkommen aufgebaut werden kann, hatten sie weniger als die Menschen im Westen die Möglichkeit, eine hinreichend hohe Rücklage als Notfallreserve und ergänzende Altersversorgung aufzubauen.

Tabelle 3: Vermögen pro Haushalt in Deutschland 2011 und 2023 in Tsd. Euro

|

1. Quartal 2011 |

4. Quartal 2023 |

|||||||

|

Alle Haus-halte |

Reichste 10 % |

Mittel-schicht 50-90 % |

Ärmste 50 % |

Alle Haus-halte |

Reichste 10 % |

Mittel-schicht 50-90 % |

Ärmste 50 % |

|

|

Sichteinlagen |

41 |

158 |

51 |

10 |

66 |

253 |

81 |

16 |

|

Schuldverschreibungen |

6 |

46 |

2 |

0 |

5 |

43 |

1 |

0 |

|

Aktien |

5 |

40 |

2 |

0 |

13 |

92 |

8 |

1 |

|

Investmentfondsanteile |

10 |

60 |

9 |

1 |

23 |

162 |

16 |

1 |

|

Lebensversicherungsansprüche |

21 |

89 |

25 |

4 |

28 |

128 |

30 |

6 |

|

Finanzielles Betriebsvermögen |

20 |

197 |

1 |

0 |

54 |

512 |

6 |

1 |

|

Nicht-finanzielles Betriebsvermögen |

14 |

123 |

5 |

0 |

21 |

198 |

3 |

0 |

|

Wohnimmobilien |

136 |

696 |

148 |

14 |

262 |

1.378 |

287 |

18 |

|

Bruttovermögen insgesamt |

253 |

1.409 |

243 |

29 |

471 |

2.765 |

434 |

42 |

|

Schulden insgesamt |

-38 |

-121 |

-40 |

-20 |

-51 |

-197 |

-51 |

-22 |

|

Hypothekendarlehen |

-26 |

-79 |

-39 |

-12 |

-40 |

-164 |

-42 |

-13 |

|

Sonstige Schulden |

-12 |

-42 |

-9 |

-8 |

-11 |

-33 |

-9 |

-9 |

|

Nettovermögen insgesamt |

215 |

1.289 |

203 |

10 |

420 |

2.568 |

383 |

20 |

Quelle: Deutsche Bundesbank (2024): Distributional Wealth Accounts (DWA) for households in Germany.

https://www.bundesbank.de/de/statistiken/gesamtwirtschaftliche-rechenwerke/vermoegensbilanzen#tar-2

Das Durchschnittsvermögen reicht nicht aus als Notfallpolster

Dies reicht für eine wirksame Notfallvorsorge im Regelfall nicht aus und auch die Altersversorgung lässt sich damit nicht spürbar ergänzen. Zwar befinden sich in dieser Vermögensklasse auch junge Haushalte und Einzelpersonen, die gute Aussichten haben, aus ihr herauszuwachsen, weil sie am Beginn einer beruflichen Karriere stehen oder gerade eine Familie gegründet haben und daher noch kein Vermögen aufbauen konnten. Der überwiegende Teil der Menschen in der unteren Vermögenshälfte wird diese jedoch nie verlassen. Aufgrund ihrer niedrigen Einkommen und ungünstiger Bedingungen wie Arbeitslosigkeit, Erwerbsunfähigkeit, Erziehungspflichten und Pflege von Angehörigen sind sie kaum in der Lage, ein hinreichendes Vermögenspolster als Notreserve, für größere Anschaffungen und als Ergänzung der Altersversorgung aufzubauen. Außerdem fallen umgekehrt vor allem Rentnerhaushalte in die untere Vermögensklasse zurück, wenn sie ihre während der Erwerbstätigkeit gebildeten Rücklagen zur Bestreitung ihres Lebensunterhalts einsetzen.

Wenn das „Tafelsilber“ verkauft werden muss, schwindet Vertrauen

Was bedeutet dies nun für den Erfolg rechtspopulistischer Parteien? Die individuelle Vermögenslage ist nur einer unter mehreren sozioökonomischen Faktoren, die hierauf einwirken, und das tut sie auch nur in Verbindung mit anderen Einflussfaktoren. Aber sie sollte nicht unterschätzt werden, denn Vermögen ist das „Tafelsilber“, das im Laufe eines Erwerbslebens aufgebaut wird und nicht zum Verzehr gedacht ist. Wenn das mühsam angesparte Vermögen angetastet werden muss, sei es, weil das Einkommen nicht ausreicht oder weil die sozialen Leistungen, auf die jemand Anspruch hat, nicht zur Aufrechterhaltung des bisherigen Lebensstandards ausreichen, oder weil die Ersparnisse die Schonvermögensgrenze übersteigen, die dem Bezug insbesondere von Bürgergeld entgegensteht, geht Vertrauen in die sozialen Sicherungssysteme verloren. Die erhöhten Inflationsraten nach Ende der Pandemie und Ausbruch des Kriegs in der Ukraine haben die Vertrauenskrise verstärkt.

Vermögen zu verlieren hat erst die untere Mittelschicht

Die klassische Unterschicht ist hiervon nicht betroffen, sie konnte ohnehin kein nennenswertes Vermögen ansparen und kann daher auch nichts verlieren. Betroffen ist weit mehr die untere Mittelschicht. Dies lässt sich am Beispiel des Schonvermögens beim Bürgergeld zeigen, das derzeit bei 40.000 Euro (zusätzlich 15.000 Euro für jedes weitere Haushaltsmitglied) liegt und nach einem Jahr auf 15.000 Euro pro Person sinkt. Ein Haushalt mit einem Vermögen, das um den Medianwert des Haushaltsvermögens von 110.000 Euro liegt, muss in einer Notsituation erst den größten Teil seiner Ersparnisse aufbrauchen, bevor er Anspruch auf Bürgergeld hat. Da das Vermögen im Unterschied zum Einkommen eine Bestandsgröße darstellt und durch Aufbrauchen für immer verloren ist, sind die wirtschaftlichen Folgen viel weitreichender als bei einem zeitweiligen Einkommensverzicht.

Einmal aufgebrauchtes Vermögen steht auch nicht mehr als Ergänzung zur gesetzlichen Altersvorsorge zur Verfügung. Eine Absenkung des Rentenniveaus würde Menschen aus der unteren Mittelschicht besonders stark treffen, weil diese weniger Ersparnisse zur Vermögensbildung als Ausgleich hierfür aufbringen können und weil sie ihr geringes Vermögen im Falle einer wirtschaftlichen Notlage vorzeitig aufbrauchen müssen.

Wirtschaftsverbände und konservative und liberale Parteien, die gebetsmühlenartig Kürzungen und verschärfte Vergabebedingungen beim Bürgergeld und anderen Sozialleistungen und eine höhere Eigenleistung bei der Altersvorsorge fordern, tun dies nicht im Bewusstsein der Vermögensverhältnisse der breiten Bevölkerungsmehrheit. Sie argumentieren aus der sicheren Perspektive der oberen 10 % der Vermögenden, die stets in der Lage sind, soziale Notlagen aus eigenen Mitteln abzufedern, ohne in Armut zu verfallen. Dabei verraten sie ihre eigenen Ideale, denn Vermögensbildung und darauf gestützte private Vorsorge in der Breite der Bevölkerung sind eigentlich sehr konservative Werte.

Konservativ-liberale Politiker und Wissenschaftler ignorieren die ungleiche Vermögensverteilung

Wohlfeile Appelle konservativer und liberaler Kreise, mehr finanzielle Eigenvorsorge für das Alter zu leisten, zeigen nur, wie wenig sie die soziale Lage der nach Vermögen unteren Bevölkerungshälfte verstanden haben. Sie und ihre Unterstützer in Wissenschaft und Medien wollen nicht verstehen, dass ein höherer Vermögensanteil der unteren Schichten ganz ohne Umverteilung von großen zu kleinen Vermögen nicht zu realisieren ist. Geld- und Sachvermögen stellen direkte oder indirekte Eigentumsansprüche auf den Kapitalstock einer Volkswirtschaft dar, der sich aus Bauten, Maschinen und Anlagen sowie immateriellen Wirtschaftsgütern zusammensetzt, und sind hierdurch wertmäßig gedeckt. Da dieser Kapitalstock nicht beliebig vermehrbar ist, erfordert vermehrte Vermögensbildung der unteren Schichten ein Mindestmaß an Umverteilung zu Lasten der hohen Vermögen. Wirksame Mittel hierzu wären zum Beispiel die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer und eine höhere Erbschaftssteuer und vor allem die Abschaffung der Ausnahmeregelungen bei der Erbschaftssteuer, insbesondere für Betriebsvermögen. Wenn diese zur finanziellen Absicherung der gesetzlichen Renten und zur Mitfinanzierung sozialer Leistungen wie dem Bürgergeld und zur Schonung kleiner Vermögen verwendet würden, könnte dies sehr zu einem Abbau der stark ungleichen Vermögensverteilung beitragen.

Bisher blockieren aber die Unionsparteien und die FDP erfolgreich solche Vorschläge und unterbinden jegliche Diskussion darüber. Darin werden sie von Wirtschaftsverbänden unterstützt, die allesamt die Interessen der reichsten 10 % in der Gesellschaft repräsentieren. Dies führt ihre eigenen Forderungen nach mehr Selbsthilfe durch Vermögensbildung ad absurdum.

Ökonomische Unsicherheit im Bund mit Kränkung des Einzelnen

in den unteren und mittleren Schichten spaltet die Gesellschaft

Die ungleiche Vermögensverteilung mit ihren Sicherheitsrisiken bis in die breite Mitte der Gesellschaft hinein gehört zu den Risikofaktoren, die viele Menschen insbesondere in deindustrialisierten Regionen und infrastrukturell vernachlässigten ländlichen Räumen zunehmend verunsichert. Die Verunsicherung allein aber wird wohl nur wenige zur Wahl einer rechtspopulistischen Partei wie der AfD verleiten. In Verbindung jedoch mit anderen Angst auslösenden Faktoren - wie drohender Arbeitsplatzverluste durch industrielle Transformationsprozesse, Anstieg des allgemeinen Preisniveaus, Abwanderungsprozesse im regionalen Umfeld, Verfall der Infrastruktur und Ausdünnung der Daseinsvorsorge von Gesundheit über Bildung bis zum ÖPNV - entsteht ein gefährliches Gebräu, in dem rechtspopulistische Kräfte gut gedeihen können.

In Ostdeutschland kommt hinzu, dass die Menschen bis zum Fall der Mauer kaum eigenes Vermögen aufbauen konnten und bis heute ein deutlich unterdurchschnittliches Vermögen besitzen. Da Vermögen ohne Erbschaft nur über eine lange Erwerbsphase mit hinreichend hohen Einkommen aufgebaut werden kann, hatten sie weniger als die Menschen im Westen die Möglichkeit, eine hinreichend hohe Rücklage als Notfallreserve und ergänzende Altersversorgung aufzubauen. Die sehr ungleiche Vermögensverteilung und die strukturellen Nachteile, die die Menschen in Ostdeutschland bei der Bildung eines bescheidenen Vermögens hatten, hat neben anderen Faktoren auch zur Eliteverdrossenheit und zur Hinwendung zu rechtspopulistischen Parteien beigetragen. Das Thema Vermögensverteilung eignet sich auch gut zum Eliten-Bashing, denn hierbei arbeiten politische und wirtschaftliche Eliten Hand in Hand.

[1] (1) Der Autor leitete bis Anfang 2023 die Grundsatzabteilung Wirtschaftspolitik im Wirtschaftsministerium Nordrhein-Westfalen und betreibt jetzt den Wirtschaftsblog www.econdata.eu

[1] (2) Hövermann, Andres (2023): Das Umfragehoch der AfD. WSI-Report Nr. 92, November 2023.

file:///C:/Users/herbe/Downloads/p_wsi_report_92_2023.pdf

[1] (3) Fratzscher, Marcel (2023): Das AfD-Paradox: Die Hauptleidtragenden der AfD-Politik wären ihre eigenen Wähler*innen. DIW aktuell Nr. 88, 21. August 2023.

https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.879721.de/diw_aktuell_88.pdf

[1] (4) Mathias Klein, Ana Sofia Pessoa und Ricardo Duque Gabriel analysierten 200 Wahlen in 124 europäischen Regionen zwischen 1980 und 2015 und stellten fest, dass staatliche Ausgabenkürzungen um 1 % zu einem Anstieg der Wahlergebnisse für extremistische Parteien um 3 Prozentpunkte führten.

https://cepr.org/voxeu/columns/political-disruptions-fiscal-austerity

[1] (5) Fetzer, Thiemo (2019): Did Austerity Cause Brexit? American Economic Review, 109(11)

Eine umfassende wirtschaftshistorische Analyse des Aufstiegs populistischer Bewegungen infolge ökonomischer Krisenentwicklungen findet sich in Eichengreen, Barry (2018): The Populist Temptation: Economic Grievance and Political Reaction in the Modern Era. Oxford University Press.

[1] (6) So hat zum Beispiel eine international zusammengesetzte Forschergruppe um David Stuckler, Martin McKee, Christopher Meissner und Gregori Galofré Vilà (Fiscal Austerity and the Rise of the Nazis, VoxEU column, 16.08.2020) nachgewiesen, dass die NSDAP bei Wahlen zwischen 1930 und 1933 in Städten, die besonders stark von fiskalischen Sparmaßnahmen betroffen waren, überdurchschnittlich hohe Stimmengewinne erzielen konnte.

https://cepr.org/voxeu/columns/fiscal-austerity-and-rise-nazis

[1] (7) Grabka, Markus M: (2022): Löhne, Renten und Haushaltseinkommen sind in den vergangenen 25 Jahren real gestiegen. DIW-Wochenbericht 23/2022.

[1] (8) Dany-Knedlik, Geraldine/ Kriwoluzky, Alexander (2021): Einkommensungleichheit in Deutschland sinkt in Krisenzeiten temporär. DIW-Wochenbericht 46/2021.

[1] (9) Engel,Janina; Riera, Paul Gayà; Grilli, Joseph; Sola, Pierre (2022): Developing reconciled quarterly distributional national wealth – insight into inequality and wealth structures. ECB Working Paper Series No. 2687/2022.

[1] (10) Der höhere Anstieg des Nettovermögens erklärt sich dadurch, dass die privaten Haushalte kaum neue Schulden aufgenommen haben.

[1] (11) Deutsche Bundesbank (2022): Eine verteilungsbasierte Vermögensbilanz der privaten Haushalte in Deutschland – Ergebnisse und Anwendungen. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank, Juli 2022.